いやーもうかなり暖かくなってすっかり春ですねぇ〜。仕事の体制が変わったり、新生活の準備などで時間が全く取れず、随分久しぶりの更新になってしまいました…。

家の植物たちも去年から今年にかけての寒波でダメージを受けてしまったものもいくつかありましたが、春になり、それそれが新芽や新葉や根を出して活動をし始めてきました。

そんな中で「あ!葉っぱ出てきた!」と思って写真を撮ろうと思ってスッと構えても、携帯や普通のコンパクトデジカメ、一眼でも標準レンズではなっかなか近くに寄れないですよね。頭の中ではこんな風に撮りたいっていうビジョンがあるのに、「なんか違う…」と思ったことは何度もあります。

それとよくやるやつが、とりあえず限界まで寄った写真を撮って、後で編集で拡大したりもしますが、やっぱり解像感も荒くなってしまい、なんだかなぁと思ったりしますよね。

そういう時にめいいっぱい被写体に寄れて、ルーペや顕微鏡のように小さいものを大きく写すことができるレンズを”マクロレンズ”と言います。

マクロレンズを使うことで、例えば新芽が出始めてきた様子だったり、花の中の細かな模様だったりをはっきりと写し出すことができるので、植物の栽培をしている方には持ってこいなレンズなのです。そして私も前から欲しーな欲しーなーと思っていたんですが、この度やっとゲットできました!それが

MINOLTA MD MACRO 50mm F3.5

でございやす。

MINOLTA MD MACRO 50mm F3.5

このレンズは前に紹介した“MINOLTA NEW MD 50mm F1.4“と同じミノルタのオールドレンズです。しかも世代もロッコールの名称が消えた同じ”NEW MD世代”のレンズであります。(なんでこのマクロだけNEWの文字がないのかは不明…) NEWって言ってますけど、昭和56年のカタログに載っているので、1981年に発売されていた36年前の古〜いレンズです。

F値は若干低めの3.5。調べてみたらボケ味も良いようで、F値も抑えてるので周辺の色乗り、解像感もしっかりあるようです。一般的にはNEW MDは「後期型」と呼ばれていて、前世代の「MD MACRO ROKKOR 50mm F3.5」というモデルがあるのですが、見た目クリソツです。見た目の違いはプリントしている文字がロッコールの場合”オレンジ”で、NEW MDは”ブルー”です。

さてさてやっとの思いで手に入れたマクロレンズですが、実はこれが3000円のジャンク品…。ジャンクの内容が「レンズ内カビ」ということだったんですが、

分解して拭けばなんとかなるっしょ!

とまた悪い癖(というかむしろ自ら飛び込む当たり屋)が発動したのでポチり。そして届いた現物を確認したのですが、ムムム。たしかにカビの跡が盛大にあります。果たして本当になんとかなるのか?レンズを分解してみました。

実物を見てみた

届いたレンズを見ていきましょう。こちらは元箱です。バーコードが切られてるのでキャンペーンとかだったんでしょうね。笑

こちらがレンズですけど、意外と綺麗!ジャンクだったので全然期待していなかったけど使用感もそこまで無いです。そして純正のフィルターが付いています。(フィルターに”AC 1B(SKYLIGHT)”の表記が…。「緑のロッコール」と言われる所以のアクロマチックコーティング?NEW MDでは廃止されたコーティングですけど、フィルターで実装していたってことでしょうか?詳しい方教えてください!)

そしてこちらが等倍(接写)リングです。レンズの最短撮影距離の倍率1/2倍から等倍で撮影できます。まぁ簡単に言っちゃうと、このリングをカメラとレンズの間に挟むとさらにすげー寄れます。

大きさはこのくらいです。下の写真右側が以前も紹介したマウントアダプターです。ほぼ同じくらいの大きさですね。

レンズ+等倍リング+マウントアダプターの3つを合体ロボのようにガシャーンとドッキング! おおおぉなんか長い。笑 このレンズさらに胴筒が伸びますからすごいことになっちゃいますね。

実際にレンズを分解してみた

まずは分解するにあたって用意したものが以下のものです。

- 精密ドライバー(プラス)

- ノギス(カニ目レンチの代用)

- レンズクリーナー

- クリーニングペーパー

今回レンズを分解するにあたってこちらのサイトや動画を参考にさせて頂きました。

さてさて、ではレンズを分解していきます。本当ならレンズのカビの様子をマクロレンズで撮りたかったんですけどね。笑

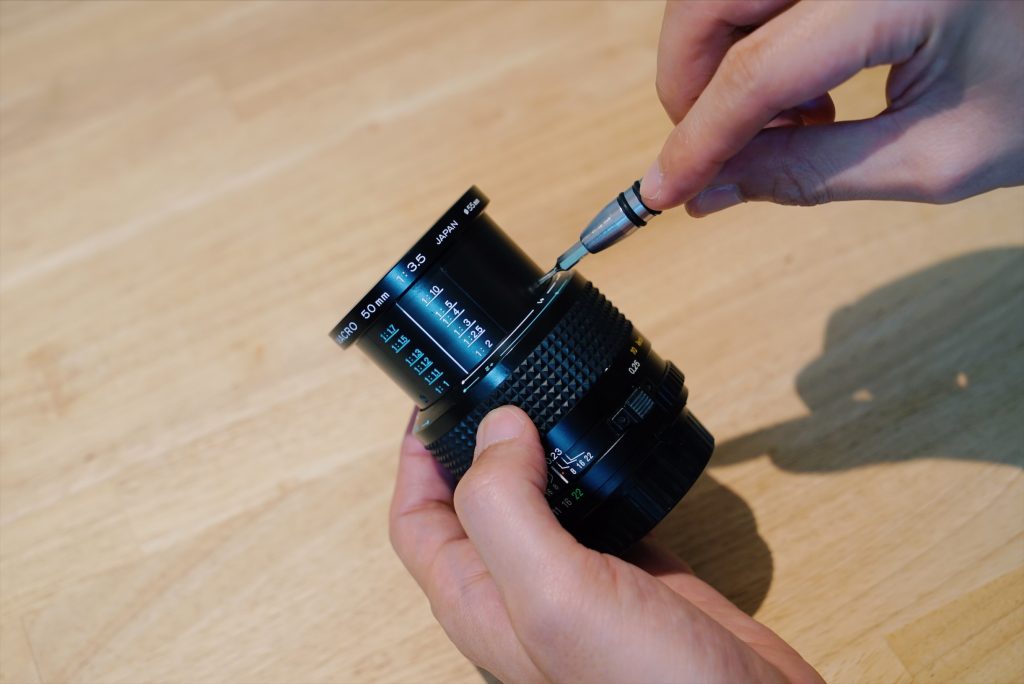

まずは胴筒をめいいっぱい伸ばすと3箇所ネジがあるのでドライバーで外します。そしてグリグリっと引き上げるとスポッと抜けます。

同筒が抜を抜くと前のレンズユニットが見えます。ユニットには溝が切ってあって、そこへノギス(カニ目レンチ)の先を引っ掛けて回すと外れるようになっています。

そして外す前に、バラしたものを組み直す時に締め過ぎたり、緩かったりしないように、溝のなんとなくの位置をマジックで印を付けておきます。(まぁそこまで神経質にならなくても良さそうですけどね。)

一度カクっと外せばその後は指で回して外せます。下の写真が前のレンズユニットです。本体の奥には絞り羽根が見えます。

次は後のレンズユニットを外します。こちらも前と同じ要領で溝にノギスの先を当てて外します。

レンズユニットは何枚かのレンズで構成されていますが、そのレンズを外していきます。ただ、全部バラす必要も無く、カビの付いたレンズだけ外しましょう。内側のレンズはコーティングがされていないので、ペーパーなどで拭くと拭き傷が付いてしまいますので気をつけてください。

これでレンズがポロンと外れました。

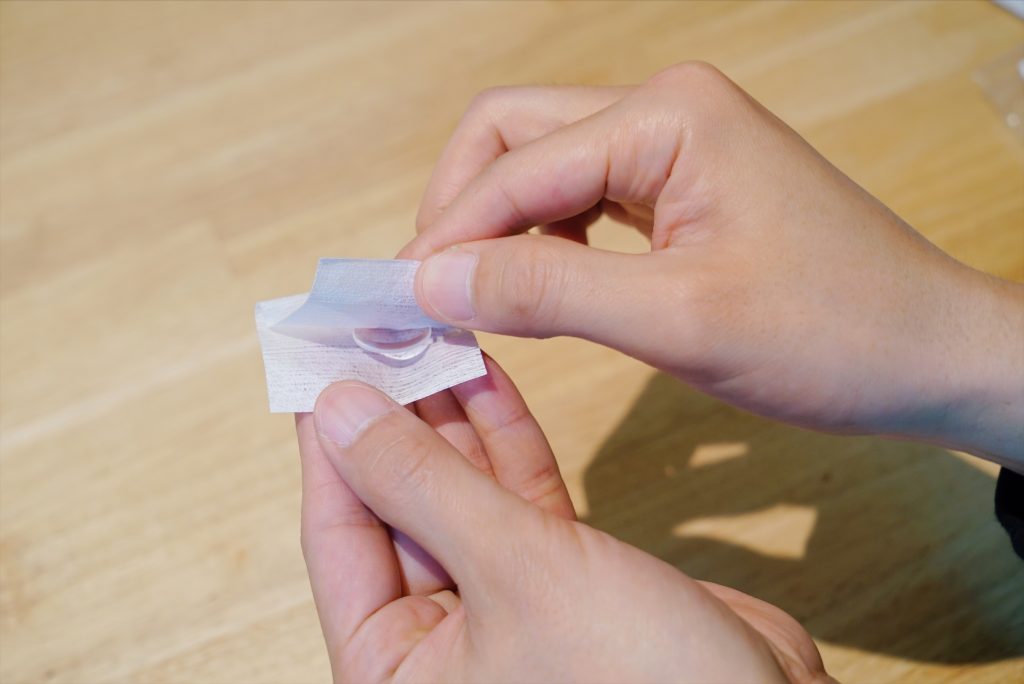

ではレンズをクリーナーで拭いていきます。クリーナーはレンズに直接かけるのではなく、一旦ペーパーに染み込ませてから拭くようにしましょう。クリーナーで汚れを落としたら、拭き跡が残らないように新たなペーパーで乾拭きしてください。

ただ前のレンズユニットは外れたんですが、後のユニットはどうしても外れなかったのでユニットのまま拭いちゃいました。思いっきり外そうとすると溝が欠けちゃいそうだったのと、はずみでレンズに傷をキーッて付けちゃいそうだったので、無理しませんでした。ただクリーナーでビショビショだと際から中に入っちゃうので気を付けましょう。

最後はブロアーでホコリを飛ばしながら分解した手順と逆の手順で戻していきます。そうしたら分解清掃は終了です。

まとめ

初めてレンズを分解してみたんですが、意外と簡単にできました。ただ調子に乗って全バラシとかやると確実に戻せなくなるので、このくらいまでにしておいた方が良さそうですね。これ以上のリペアはプロにおまかせしましょう。

そしてピントリングがメチャ重くてピントを合わせる度にフヌヌ!って力を入れていたんですけど、おそらく長い間回していなかったのでグリスが固まって重くなってしまったんでしょう。レンズを入れ直す前にドライヤーで温めてからグリグリ回してあげると幾分軽くなりました。

肝心のレンズは分解清掃して綺麗になったかというと、

正直言うと綺麗になっていません。笑

いやーカビ跡が予想以上に根深くクリーナーでは落ちませんでした。なんとかなるかなーと思っていたんですが、激安のジャンク品なので仕方ありませんね。例えばメガネ屋さんの店頭においてあるような超音波洗浄機なら落ちるかもしれません。

薄ーく跡が残っている程度ですし、傾けて光の角度で見えるかなぁくらいなので写りにはそこまで影響はなさそうです。

それでは今回で分解清掃編は終了で、次回実写編を更新したいなと思っています。下の写真はInstagramにアップしましたが試しに撮影した実生の”パキポディウム エブレネウム”です。冬眠していたのですが、暖かくなって新しい葉を出し始めました。マクロレンズを使えばこんなにグググと寄った写真が撮影できます。

いやー春になってきましたね。

追記

長いこと更新滞っていましたが…実写編をアップしました。こちらも併せてご覧ください。